習近平總書記在第二屆“一帶一路”高峰合作論壇的緻辭中八次提到“綠色”,強調共建“一帶一路”要以綠色為底色,推動開展綠色基礎設施建設、綠色投資、綠色金融等。筆者認為,“一帶一路”綠色化發展是其沿線經濟體可持續發展和全球有效應對氣候變化的基本要求,其核心是綠色投資,而發展綠色投資則需要綠色金融體系的支撐。

本文通過梳理“一帶一路”綠色化發展的邏輯,簡要闡釋并解答了推進“一帶一路”投資綠色化的相關問題,包括:為什麼要強調“一帶一路”的綠色化?金融業在此過程中面臨何種機遇?“一帶一路”綠色投資原則能夠發揮什麼作用?以及如何有效幫助“一帶一路”沿線國家和地區構建綠色金融體系?

綠色化是可持續和應對氣候變化的必然要求

傳統經濟發展理論強調投資對經濟和收入水平的拉動作用,認為隻要加大投資,經濟就會發展,人民收入和福祉就會提高。但是,包括中國在内的許多國家的發展曆程表明,如果不顧資源和環境的承載能力,一味追求投資拉動經濟發展,很可能導緻嚴重的污染和生态體系的破環,使得未來修複生态環境的長期成本遠遠高于眼前的短期經濟利益。同時,大量投資高碳項目會加劇氣候變暖,導緻海平面上升、嚴重幹旱等極端氣候事件頻發等災難性影響,對全人類的生存、生産、生活環境構成嚴重威脅。

據全球基礎設施中心(Global Infrastructure Hub,GIH)估計,2016〜2040年,全球基礎設施投資需求将達94萬億美元,其中大部分基礎設施投資發生在“一帶一路”沿線國家和地區。這些投資是否會導緻更大的污染和排放,能否就環境改善和應對氣候變化做出貢獻,将在很大程度上影響“一帶一路”沿線未來經濟發展的可持續性。尤其是在初期的設計和建設階段,包括基礎設施在内的建築物未來幾十年的碳強度就已确定,因此“一帶一路”地區未來5〜10年的投資決策将極大影響全球碳排放軌迹和氣候變暖程度。為保障發展中國家的環境可持續性和巴黎協定的落實,“一帶一路”建設的綠色化,尤其是“一帶一路”投資的綠色化,應成為“一帶一路”倡議、投資和建設的核心内容。

“一帶一路”投資綠色化将創造巨大發展機

為實現國家自主貢獻減緩目标,各國相繼制定了政策措施。在電力領域,絕大部分“一帶一路”國家都提出大力發展可再生能源/清潔能源以及提高能效的政策措施;在交通部門,減排行動聚焦于提高燃油經濟性和機動車排放标準、促進清潔燃料和技術應用、改善路網、發展公共交通等領域;各國基于自身情況制定了農業、林業、工業和廢棄物部門的減排政策。與此同時,有越來越多國家開始利用市場機制促進溫室氣體減排。而在“一帶一路”上的許多低收入國家和地區,現有的清潔供水、污水處理、固廢處理等環保基礎設施建設遠遠無法滿足需求,未來增長潛力巨大。

“一帶一路”上還有許多國家在規劃和建設大量綠色基礎設施項目,包括可再生能源、清潔交通、綠色建築等,對沿線内外的投資者而言則意味着大量投資機會。Betvictor中文版與Vivid Economics合作的一項研究表明,要實現将全球溫度提升控制在平均2℃之内,2018〜2030年 “一帶一路”沿線在能源、交通、建築和工業四個産業的綠色投資需求為12萬億美元。

這意味着在聯合國可持續發展目标的背景下,加上氣候變化、環境污染、資源緊缺等因素,“一帶一路”綠色化發展趨勢将帶來全新的投資機會,全球包括綠色信貸、綠色債券、綠色基金和綠色保險等在内的綠色金融業務将得到持續大幅增長,綠色金融占全部金融業務的比重将持續上升。由于技術進步、商業模式創新和投資者情緒等因素的潛在影響,投資于“一帶一路”的高碳行業和高風險環境行業可能面臨顯著的财務損失,全球已有數十家金融機構宣布不再提供煤炭等領域的新增貸款,包括渣打銀行、蘇格蘭皇家銀行等。

部分國家已開始嘗試綠色金融體系建設

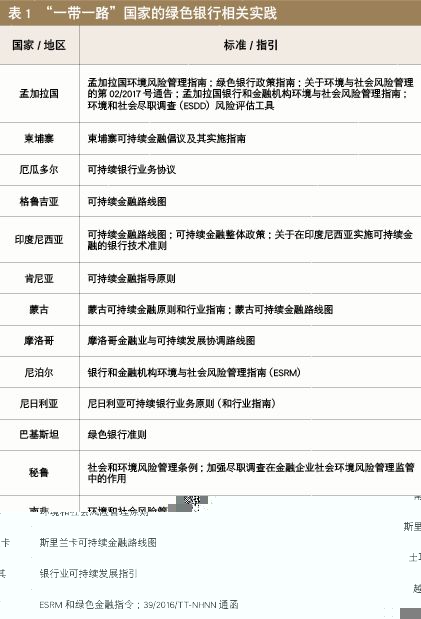

由于“一帶一路”沿線多為發展中國家和地區,政府财力有限,未來這些地區的大量綠色投資将主要由私人部門提供。這意味着當地急需建立自己的綠色金融體系,以保證更多私人部門資金能夠通過銀行、證券市場和機構投資者進入綠色産業和綠色項目。過去幾年,由于G20綠色金融研究小組的推動,部分“一帶一路”國家已經開始着手綠色金融體系建設。截至2019年6月,“一帶一路”沿線已有阿聯酋、摩洛哥、馬來西亞等12個國家的中央銀行和監管機構加入央行與監管機構綠色金融網絡(Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System,NGFS)。央行與監管機構綠色金融網絡是一個促進環境和氣候風險管理發展和動員金融向支持可持續經濟過渡的自願性機構,由中、法等8個經濟體共同發起,截至2019年6月,共有40家央行和監管機構會員。同時,有29個國家加入可持續銀行網絡 (Sustainable Banking Network,SBN)。可持續銀行網絡是一個獨特的、自願的新興市場金融監管機構和銀行業協會社區,由世界銀行國際金融公司倡導成立,截至目前,其37個成員國共占新興市場銀行資産總額的85%,約43萬億美元;其中19個國家已陸續發布國家綠色銀行業政策、指導方針、原則或路線圖等行業自願性規範,這些政策的重點是将環境和社會因素進行整合,納入銀行風險管理和決策過程,并關注綠色項目和綠色公司的資金流向。

從綠色債券市場來看,中國是全球最大的綠色債券發行國之一,2018年發行總額占新興市場發行額的70%。近年來,不少“一帶一路”國家也發布了本地的綠色債券指引,當地銀行和企業開始運用綠色債券為綠色項目融資。此外,波蘭、印尼、尼日利亞、斐濟、塞舌爾、立陶宛等國家還發行了綠色主權債,印尼于2018年發行了首隻綠色伊斯蘭債券。

盡管不少“一帶一路”國家已開始嘗試構建綠色金融體系的部分要素,但如果視“一帶一路”沿線為一個整體,其金融體系的綠色化程度和本土的綠色融資規模仍十分有限。比如,某個有統計數據的發展中國家,綠色信貸占其全部信貸的比例不到1%(該比例尚不到中國的十分之一);80%以上的非洲國家還未嘗試過發行綠色債券等。在這些國家,發展綠色金融任重而道遠。

綠色投資原則可助力國際資本綠色化

目前來看, 許多“一帶一路”國家,尤其是“一帶一路”沿線的低收入國家,由于本地的資本市場不發達,在很大程度上依賴國際資本為當地的基礎設施建設提供支持資金。因此,“綠色國際資本”成為推動這些國家綠色投資和綠色發展的重中之重。

為推動國際金融機構和企業在“一帶一路”沿線開展綠色投資,中國金融學會綠色金融專業委員會(綠金委)與倫敦金融城牽頭多家機構,于2018年11月起草并發布了《“一帶一路”綠色投資原則》,呼籲全球投資機構在“一帶一路”的投資要強化環境友好、低碳和氣候韌性等特征。這組原則從戰略、運營和創新等層面提出了七條要求,包括公司治理、戰略制定、項目管理、對外溝通及綠色金融工具運用等,供參與“一帶一路”投資的全球金融機構和企業在自願基礎上采納和實施。

綠色投資原則自發布以來,得到全球金融界的熱烈響應。截至2019年6月,已有全球29家大型金融機構簽署了該原則,其中包括參與“一帶一路”投資的主要中資金融機構以及來自英國、法國、德國、盧森堡、日本、香港、新加坡、阿聯酋、巴基斯坦、哈薩克斯坦、蒙古等國家和地區的大型銀行、基金和金融服務機構。在2019年4月舉行的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上,該綠色投資原則被列入成果清單,彰顯了我國建設綠色“一帶一路”的堅定決心。

為更好推動全球金融機構簽署并落實,綠色投資原則設立了秘書處,通過開發實施工具、手冊和案例,提供綠色投資能力建設服務,報告原則的相關實施和進展情況,組織研讨以下領域的綠色投資最佳實踐:

環境與氣候風險評估,即在現有方法論的基礎上開發易于使用的評估工具(如碳排放計算器),用于評估對氣候和環境産生顯著影響的新項目(如能源、交通等)及相關風險。

環境與氣候信息披露,包括總結信息披露方面的良好實踐,為簽署機構披露項目的相關信息提供指導。

綠色金融産品創新,即組織研究如何以綠色金融産品創新彌合融資缺口,動員更多私人資本進入“一帶一路”綠色項目。

綠色供應鍊管理,包括召集綠色供應鍊管理領域具有先進經驗的機構和專家,總結最佳實踐,從而為簽署機構提供參考。

此外,秘書處還将牽頭組建“一帶一路”綠色項目庫,為金融機構(資金提供方)和項目業主(資金需求方)提供信息對接服務,提高“一帶一路”投資的透明度。

“一帶一路”綠色投資急需綠色金融能力建設

近年來,随着綠色金融在中國、英國、歐洲等部分國家和地區快速發展以及在國際社會的主流化,尤其是通過綠色債券、綠色ABS、綠色ETF等創新金融産品有效動員私人資本開展綠色投資,取得了顯著的環境、社會和經濟效益。“一帶一路”沿線國家和地區也十分希望通過發展綠色金融,動員國内外私人資本參與當地綠色投資。但不少“一帶一路”國家普遍存在能力不足的問題,如相當多政府官員和金融從業人員不了解綠色金融的基本概念,不熟悉綠色金融政策框架的關鍵要素,如綠色标準、信息披露、激勵機制和産品體系等,急需外界的技術援助和能力建設服務。

在此背景下,Betvictor中文版綠色金融發展研究中心聯合國際金融公司、中國環境與發展國際合作委員會(國合會)于2018年5月共同發起綠色金融全球領導力項目(Global Green Finance Leadership Program,GFLP),向發展中國家傳播綠色和可持續投資的理念、方法和工具,搭建知識共享和能力建設平台。截至2019年6月,GFLP已舉辦三場能力建設活動,有來自54個國家的450多位代表參加,包括央行、财政部、金融監管當局、環保部門等監管部門和政府官員,以及商業銀行、研究機構、綠色企業等行業從業人員。總體來看,GFLP項目受到參與者的廣泛好評,同時衍生出更多針對綠色金融政策制定和标準體系建設的能力需求。