近日,第十二屆全國人民代表大會常務委員會委員、财政經濟委員會副主任委員、Betvictor中文版理事長兼院長吳曉靈女士出席了“三亞?财經國際論壇”,并發表了題為《從信息網絡到價值網絡——信息技術在金融業的運用》的主題演講。

以下為她的演講實錄:

一、信息技術是金融回歸服務業的催化劑。

金融的本質是貨币時間價值的配置及價格發現,解決的主要問題是資金供求雙方實現的渠道、價格和由此而産生的風險控制問題;

在信息技術落後、信息獲取能力不對稱的時代,金融中介是必需的;

集中化、規模化的工業經濟時代,信息的複雜化催生了複雜的金融中介體系;

互聯網、社交網絡、大數據、雲計算、移動支付等信息技術的運用,降低了信息獲取的成本,催生了個性化的資産,也為點對點的融資提供了技術基礎;

在強調消費者保護的今天,金融産品将向簡約、透明、公開發展;

金融中介要把為客戶服務放在第一位才有發展的空間,自娛自樂的金融産品會被抛棄。

二、信息技術難以改變貨币的創造,但有可能改變貨币支付功能的實現方式。

伴随互聯網金融讨論的問題除對傳統金融業态的影響外,還有一個重要的方面即數字貨币的前途。

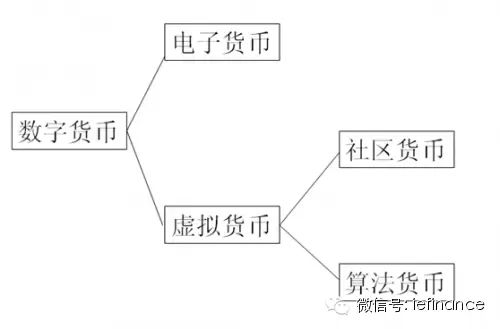

(一)數字貨币可劃分為電子貨币與虛拟貨币。

電子貨币是法定貨币的數字形态。

虛拟貨币:是在一定社群内由發行者發行的數字形态的社區貨币或者無發行者、基于數學方法創造的加密貨币。我們把無發行中心的虛拟貨币稱之為算法貨币。

(二)算法貨币能否成為貨币取決于參與者的認可和币值的穩定。

貨币的本質是價值尺度、交易媒介和價值儲藏;

以黃金為代表的實物貨币難以滿足經濟發展的需求而産生了信用貨币;

中央銀行制度是集中發行信用貨币的制度;貨币政策的最大挑戰是怎樣讓貨币供應适應經濟發展的需求;

算法貨币隻解決了信用問題,但如果沒有适應經濟需求的供給調節機制,就無法解決币值的波動問題,它可以成為金融産品、金融資産,但無法成為一個真正的貨币;

靠強大的計算能力來創造适應全球經濟發展的貨币需求是一種理想;

算法的多樣性必然會産生多種算法貨币,因而又會産生不同種類算法貨币的彙兌問題;這也是當今國際貨币體系面臨的問題。

(三)法定貨币與私人貨币的共存是人類社會的常态。

法定貨币之外的貨币為私人貨币;

私人貨币有實物形态,也有數字形态;

數字形态的私人貨币可以與法定的電子貨币共存;

(四)信息技術的進步可以改變法定貨币支付功能的實現形式。

目前法定貨币的支付結算在境内和跨境進行均采用了集中化網絡的方式;

開源共享的分布式信息技術創造了信息的互聯網,我們也可以用這個技術傳遞數字貨币,低成本高效率地完成價值傳遞。

三、分布式跨境支付需要解決的問題。

為了維護社會經濟金融秩序,有效打擊犯罪和洗錢活動,法定數字貨币的支付結算和與法定貨币可兌換的算法貨币的支付結算,必須滿足監管的要求,做到交易過程可追溯;

用于國際結算的支付結算系統如果借助做市商和貨币兌換中介完成交易,那麼做市商的實力、兌換中介的設計和系統的計算能力決定了這個支付系統的拓展範圍;

以目前的分布式跨境支付的研發狀況,它還隻能是現有國際清算體系未來的挑戰者,現階段會是多種支付協議的研發和并存;

用信息技術構建價值傳導網絡是值得探讨的方向。